2017年7月をもって連載を終了させていただきました。

たくさんの方にご愛読いただきましてありがとうございました。

たくさんの方にご愛読いただきましてありがとうございました。

<薬膳の基本>季節と五臓〜腎〜

2013-11-25 10:29 公開

早いもので今週で11月も終わり・・・

都会でも紅葉が終盤にさしかかっています。

本格的な冬に突入ですね。

薬膳の基本となる考え方に陰陽五行説というものがあります。

自然界のものすべてが、陰と陽に分けられ、

また「木・火・土・金・水」の五行のいずれかに属しているという考え方です。

「陰」は静的なもの、冷たいもの、重いものなどを象徴し、

季節でいうと秋・冬、一日でいうと夜が「陰」に属します。

「陽」は動的なもの、温かい(熱い)もの、軽く上昇するものなどを象徴し

季節でいうと春、夏、一日で言うと昼間が「陽」に属します。

陰と陽は常に増減しながらもバランスをとっており、

人間の体でも陰陽のバランスがとれた状態が快適で健康な状態です。

五行説とは「木・火・土・金・水」の5つの要素が循環し

互い助け合ったり、打ち消し合ったりして

影響を与えながらバランスをとっているという考え方です。

例えば木が燃えて火が生まれるので「木」は「火」を強くする存在(相生)ですが、

木は土の養分を吸い上げるので「木」は「土」を抑制する存在(相克)となります。

*相生関係にあるもの

木→火→土→金→水→木→・・・

*相克関係にあるもの

木→土→水→火→金→木→・・・

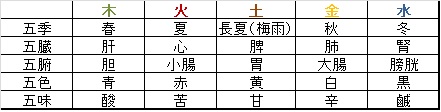

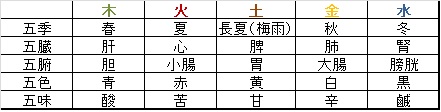

五行には季節や臓腑、色、味、などが対応していて、

五行の関係を五臓に置き換えてみると、

不調の原因や対処法が分かりやすくなり、

五臓にいい食材などもわかります。

こちらがその五行の対応表です。

こちらがその五行の対応表です。

このように、季節によって活発になる臓器があり、

その働きを助けるのにいい食材の色や味もひと目でわかります。

この五行説により、冬は腎の働きが活発になることがわかります。

「腎」の大切な機能として、体の活動エネルギーとなる

「精気」を貯蔵するとういものがあります。

一年の各臓腑が働き、「気・血・津液」を消耗しますが、

これらのもととなる「精気」をまた新たな年に元気に活動するために

しっかりと蓄え、体を養う季節が「冬」なのです。

ということで、これからの時期はこの「腎」にいい食材を取り入れることがおすすめ。

「腎」は髪や腰、老化などとも深い関わりがあり、

アンチエイジングや美髪、足腰を丈夫にするのも

「腎」を養生することがポイントとなります。

(実は腰痛や肩こりも腎と関わっていたりするんです)

そこで「腎」にいい食材って?と思いますが、

ここで活躍するのが五行表。

わかりやすい目安として、それぞれ対応している色の食材が

その季節や五臓にいい食材になっています。

つまり、腎にいい食材は黒いものが多い!

例えばお正月に食べる黒豆や、昆布、

海藻類全般は腎によい食材です。

胡麻も白より黒の方が腎によく、

アサリやシジミなどの貝類も腎の働きを助けます。

ほかに、腎にいい食材としては胡桃やレーズンなどもいいですよ。

腎にいい手軽な食事として、黒ごまパンなどもいいですね。

朝食にレーズンやナッツ入りのシリアルやパンというのも立派な薬膳です。

次回、「腎」の養生にお勧めの簡単レシピをご紹介しますね。

<冬:腎に効くおすすめ食材>

黒豆、黒ごま、栗、胡桃、銀杏、クローブ

海老、鰹、鱈、アサリ、ムール貝、牡蠣、シジミ、海藻類

葡萄、枸杞の実、くわい、黒きくらげ

今日も見てくださってありがとうございました!

よかったらブログの方も遊びにきてくださいね♪

SAI dining* http://ameblo.jp/fani0912/

都会でも紅葉が終盤にさしかかっています。

本格的な冬に突入ですね。

薬膳の基本となる考え方に陰陽五行説というものがあります。

自然界のものすべてが、陰と陽に分けられ、

また「木・火・土・金・水」の五行のいずれかに属しているという考え方です。

「陰」は静的なもの、冷たいもの、重いものなどを象徴し、

季節でいうと秋・冬、一日でいうと夜が「陰」に属します。

「陽」は動的なもの、温かい(熱い)もの、軽く上昇するものなどを象徴し

季節でいうと春、夏、一日で言うと昼間が「陽」に属します。

陰と陽は常に増減しながらもバランスをとっており、

人間の体でも陰陽のバランスがとれた状態が快適で健康な状態です。

五行説とは「木・火・土・金・水」の5つの要素が循環し

互い助け合ったり、打ち消し合ったりして

影響を与えながらバランスをとっているという考え方です。

例えば木が燃えて火が生まれるので「木」は「火」を強くする存在(相生)ですが、

木は土の養分を吸い上げるので「木」は「土」を抑制する存在(相克)となります。

*相生関係にあるもの

木→火→土→金→水→木→・・・

*相克関係にあるもの

木→土→水→火→金→木→・・・

五行には季節や臓腑、色、味、などが対応していて、

五行の関係を五臓に置き換えてみると、

不調の原因や対処法が分かりやすくなり、

五臓にいい食材などもわかります。

こちらがその五行の対応表です。

こちらがその五行の対応表です。このように、季節によって活発になる臓器があり、

その働きを助けるのにいい食材の色や味もひと目でわかります。

この五行説により、冬は腎の働きが活発になることがわかります。

「腎」の大切な機能として、体の活動エネルギーとなる

「精気」を貯蔵するとういものがあります。

一年の各臓腑が働き、「気・血・津液」を消耗しますが、

これらのもととなる「精気」をまた新たな年に元気に活動するために

しっかりと蓄え、体を養う季節が「冬」なのです。

ということで、これからの時期はこの「腎」にいい食材を取り入れることがおすすめ。

「腎」は髪や腰、老化などとも深い関わりがあり、

アンチエイジングや美髪、足腰を丈夫にするのも

「腎」を養生することがポイントとなります。

(実は腰痛や肩こりも腎と関わっていたりするんです)

そこで「腎」にいい食材って?と思いますが、

ここで活躍するのが五行表。

わかりやすい目安として、それぞれ対応している色の食材が

その季節や五臓にいい食材になっています。

つまり、腎にいい食材は黒いものが多い!

例えばお正月に食べる黒豆や、昆布、

海藻類全般は腎によい食材です。

胡麻も白より黒の方が腎によく、

アサリやシジミなどの貝類も腎の働きを助けます。

ほかに、腎にいい食材としては胡桃やレーズンなどもいいですよ。

腎にいい手軽な食事として、黒ごまパンなどもいいですね。

朝食にレーズンやナッツ入りのシリアルやパンというのも立派な薬膳です。

次回、「腎」の養生にお勧めの簡単レシピをご紹介しますね。

<冬:腎に効くおすすめ食材>

黒豆、黒ごま、栗、胡桃、銀杏、クローブ

海老、鰹、鱈、アサリ、ムール貝、牡蠣、シジミ、海藻類

葡萄、枸杞の実、くわい、黒きくらげ

今日も見てくださってありがとうございました!

よかったらブログの方も遊びにきてくださいね♪

SAI dining* http://ameblo.jp/fani0912/

中国政府認定資格である国際中医薬膳師の資格をもつ。身近な食材でおうちで簡単にできる薬膳をモットーに、中医学の理論に基づいてパーソナルな体質に合わせた料理や献立の提案が得意。定期的に料理教室「La Table de Eri」を開催。

ブログ「SAI dining」も好評執筆中。